北海道大学教職員組合は2024年12月24日(火)に、賃金・労働条件に関する団体交渉を大学当局と行いました。本組合は交渉事項として雇止めの廃止を求めましたが、大学は昨年度と同じく、雇止めの廃止は全く考えていないと完全なゼロ回答でした。

【団体交渉における本組合の要求】

・非常勤職員を無期雇用化すること。

・10年特例対象者の雇い止めの状況を労使間で確認すること

【主張内容】

大学は「無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止め」「等」を行っていないとしたが、本組合が指摘する「無期転換ルールの適用を意図的に避ける」行為とは、何よりもまず無期転換を避けるために就業規則の雇用上限年数を労働契約法の雇用上限にそって意図的に変更する行為である。このような行為自体が労働契約法の趣旨に照らし不適切であることは明らかである。そしてこのことについて、そもそも大学は平成24年以降の複数の役員会決定でもって、関係する法律の変更の都度、大学の就業規則等を変更してきた。これらのいずれの役員会決定文書でも、労働契約法又は大学教員任期法の改正に伴い学内内規を変更することを明記しており、また、本学の雇用年数の上限を各法律の無期転換権が発生する直前までとすることをはっきりと明記している。さらに、雇用期間の通算においては「クーリング期間」という通算勤務年数がリセットされる概念をそのまま使用している。このことから、北海道大学の雇用上限年数を定めた就業規則の変更そのものが「無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的」としてなされ、労働契約法の趣旨に照らし不適切であることは明白である。

【北海道大学の回答】

これまでの団体交渉において繰り返し申し上げてきたところでありますけども、平成24年の役員会で決定をされた現行の部分について、本学としては適切な取り扱いであると考えておりまして、現時点では方針は変わっていないということで、廃止することは考えておりません。5年または10年といった、雇用年数の上限を定めること自体が、直ちに労働契約法の趣旨に反するものではなく、大学運営、それから経営責任の観点から、一定ルールの下で有期労働契約という雇用形態を活用し、法律に即した適切な運用を行っているところであります。本学の取り扱いとしましては、クーリング期間については、法令遵守により厳格に運用するということとしておりまして、無期転換の発生を免れる意図を持って、恣意的にクーリングオフなど、法を潜脱するような行為は行わないように定めております。

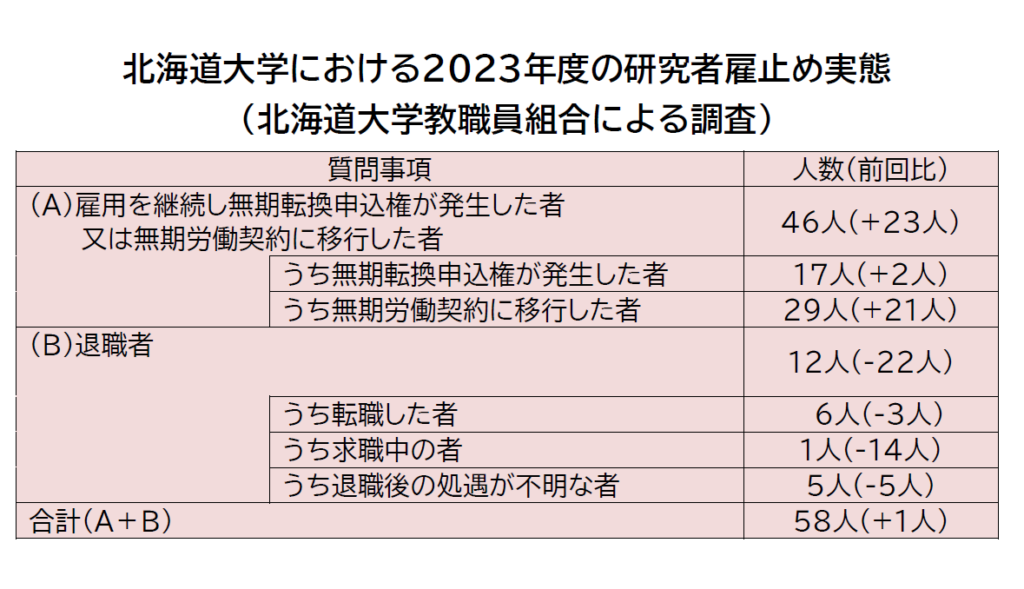

ただし雇止めの廃止とともに求めた研究者の10年雇止め状況についてはデータを提供しましたので、ここに公開いたします。(括弧内は昨年度からの増減。)

合計人数58名については、昨年度からほぼ横ばいとなっています。その一方で、「(A)無期転換申込権が発生した者又は無期労働契約に移行した者」は昨年度から23名増えた46名となっており、大幅な増加になっています。またその分、「(B)退職者」は昨年度から22名減って12名となっております。

無期転換申込権又は無期移行者が増えたことにより、状況が改善したとみることもできるかも知れません。しかし、大学は要求前半分でハッキリと雇止め方針は一切変えていないことを明言しています。つまり無期転換申込権又は無期移行者の増加は大学の方針によるものではありません。

この場合、増加の原因は全て部局における対応と考えるのが妥当かと思われます。元々北海道大学は、制度としての研究者の無期移行の仕組みを持っていない訳ではありませんでした。雇用10年を経過した研究者を引き続き雇用することも制度上認めているのですが、ただしその費用及び将来のリスクを全て部局に負わせる仕組みとしており、研究者の10年経過後の無期雇用は全て部局の責任としていたのです。今回の増加はそのようなリスクの下で部局が対応したものと推測されます。

この実態を「改善」と見るのはあまりに短絡的だと思います。結局北海道大学がいつも行う「部局まかせ」がこの問題でも起こったに過ぎません。北海道大学教職員組合は引き続き、大学に対して、大学本部として研究者雇止めに対応するように求めてまいります。

【読売新聞オンライン】無期雇用に転換できる直前に契約終了した研究者757人、「雇い止め」の可能性…文科省調査